ここでは、不動産所得がある人(不動産賃貸業)の青色申告での確定申告のやり方を紹介します。

確定申告とは毎年執り行われるもので、個人事業者(自営業者)などが自分の稼いだお金を申告するものである。

ちなみに、確定申告書の提出期間は、毎年2月上旬から3月中旬となっている。

実際の確定申告期間(所得税等)は、2月16日~3月15日(平成29年分、申告期間の場合)になる。

不動産所得とその他の収入がある個人事業者の確定申告の流れ

で、青色申告で行う確定申告の簡単な流れとしては、

1 青色申告の申請

2 確定申告時期に領収書や通帳記帳をした通帳を揃える

3 会計ソフトで不動産の決算書を作成

4 国税庁のサイトで確定申告B(第1表、第2表)等を作成

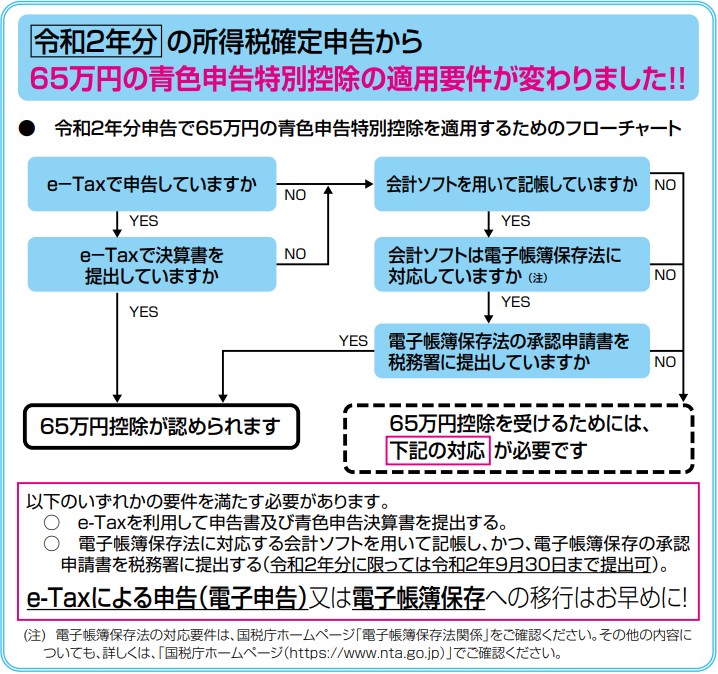

*令和2年分から65万円の青色申告特別控除の適用要件が変更

65万円控除を受けるには、e-Taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存への移行が必要。

5 書類を税務署に提出し、納税金(所得税)を納める

といった流れになる。

下記では、これらについて紹介する。

青色申告の申請方法とは

では、まず最初に行う「青色申告の申請」とは何なのかというのと

「税務署に今年から青色でしっかりと申告しますから、控除の方よろしくお願いします」というのを伝えるための書類である。

なのでこの書類を提出していない方は、青色申告ができないので必ず提出しなければならない書類なのだ。

それとこの書類(青色申告承認申請書)には、厳しい提出期限がもうけられているのでしっかりと確認しておく必要がある。

○1月1日~1月15日までに新たに開業した場合⇒その事業を開始した年の3月15日までが提出期限

○1月16日以降に新たに事業を開始した場合⇒事業を開始した日から2ヵ月以内

○すでに事業を開始していて、これから青色申告にしようとする場合⇒最初に青色申告をしたい年の3月15日までが提出期限:例⇒平成30年の申告(平成31年3月15日申告期限)を青色でしたい場合、平成30年3月15日が提出期限

「所得税の青色申告承認申請書」の提出方法については下記で紹介する。

![]()

所得税の青色申告承認申請書の提出方法

所得税の青色申告承認申請書の提出方法

ちなみに、個人事業を開始したら届け出ないといけない書類もあるので、まだ提出していない方は提出する必要がある。

「個人事業開廃業等届出書」の提出方法については下記のページで紹介する。

![]()

個人事業開廃業等届出書の提出方法

個人事業開廃業等届出書の提出方法

領収書や通帳記帳をした通帳を揃える

これから青色申告しようとする方は、不動産に関する領収書などは集めておいて、それをノートなどにはっていく作業もしておく必要がある。

で、このノートなど(請求書、納品書、領収書)は原則として7年間保存しておかないといけないそうだ。

帳簿なども同じく保存しておく必要がある。

不動産所得の必要経費と控除

不動産所得の主な私の「必要経費と控除」としては、下記のようになる。

必要経費

○租税公課

――固定資産税/都市計画税

○損害保険料

――火災保険・地震保険

○車両費

――ガソリン代

――自動車保険(事業・プライベートで按分する)

○通信費

――携帯電話代(事業・プライベートで按分する)

○水道光熱費

――アパートの電気代(外灯)

――貸家、アパートの一時的な水道光熱費

*スマホ決済(PayPay払いなど)の場合には、

チャージ時と支払い時に「前払金」などを使い仕訳する(下記を参照)。

○管理費

――アパートの管理費用

○広告宣伝費

――空き家募集のための広告費

○修繕費

――ドアノブの交換

など

○固定資産(減価償却費)

――戸建(建物のみ)

――アパート(建物のみ)

――車

――ユニットバス

など

○地代家賃

――駐車場料金

○雑費

控除

○青色申告特別控除額(~65万)

![]() 不動産所得における必要経費の勘定科目と主な減価償却資産の耐用年数

不動産所得における必要経費の勘定科目と主な減価償却資産の耐用年数

災害に対する損害保険金

災害に対する損害保険金の税務処理については、「個人事業主」と「法人経営」で違いがある。

・個人事業主は、保険金を収益とする必要はない、その為、修繕工事などの費用も経費として処理できないので、税務上の処理は必要がなく税金も発生しない、とのこと。

・法人経営では、保険金は収益とし、修繕工事などの費用は経費となる、とのこと。

不動産所得の収益

不動産所得の主な私の「収益」としては、下記のようになる。

収益

○賃貸料

――アパート及び貸家の家賃

――駐車場料金

――電柱敷地料

――自販機設置の手数料収入(設置してないが一応、載せておく)

など

○その他の収入

――預り敷金のうち、返済不要となった敷金は「その他の収入」に計上

など

不動産所得とは別の収入がある場合

もし、事業ではないといえる(全然稼いでいないなど)アフィリエイトやオークション等の別の収入源がある方は、確定申告書B(第1表、第2表)の書類の方で申告することになる。

この場合は、雑所得である。

でその際には、そのときに掛かった必要経費を確定申告書B(第1表、第2表)の書類で申告することができるのだ。

ちなみに、別の収入源が事業所得の場合には税金面でのメリットもある。

詳しくは下記を参考。

確定申告Bの必要経費と控除

確定申告書B(第1表、第2表)の書類で、申告できる私の「必要経費と控除」は下記のようになる。

必要経費

○アフィリエイトの経費

――本

――外注記事

――レビュー品

など

控除

○社会保険料

――国民健康保険(証明書いらない)*国民健康保険料で過誤納金還付があった場合、申告用証明書の通知書によると「還付の処理が済んでいる方につきましては、差し引いて計算しています。」とのこと

――国民年金

○地震保険料

――事業で使わない自宅の地震保険料

○生命保険料

――個人事業主の生命保険

○医療費控除(一応載せておく)

――➡医療費控除の対象になるものとは?知っておきたい対象外と申告方法

私は最初、間違ってこういうのも(社会保険料控除)不動産の経費にしてたから、後々めんどくさいことになった経緯がある。

「社会保険料控除等」は、確定申告書B(第1表、第2表)の書類の方で控除を受けるようになっているので、不動産所得の経費としては計上しないのが一般的なのだ。

それと、国民健康保険料の控除には控除証明書はいらない。

また国民健康保険の納付済み額通知書は、世帯主宛てに届くので複数人が国民健康保険に加入している一家の場合には、面倒なことになってしまう。

デンキさん

デンキさん

会計ソフトで不動産の決算書を作成

では、さっそく確定申告を行うための書類の作成作業を始める。

まずは、所得税青色申告決算書(不動産所得用)等を作成する。

所得税青色申告決算書(不動産所得用)等は、

○所得税青色申告決算書(不動産所得用)

○不動産所得の収入の内訳

○減価償却費の計算

○貸借対照表(資産負債調)

の4つの書類になる。

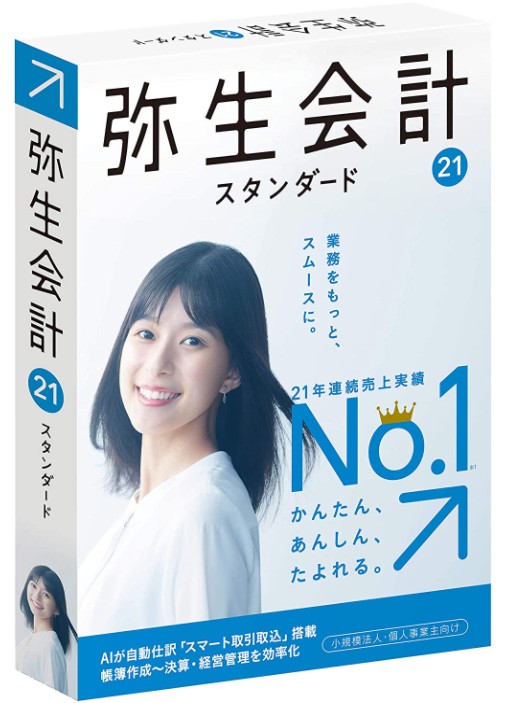

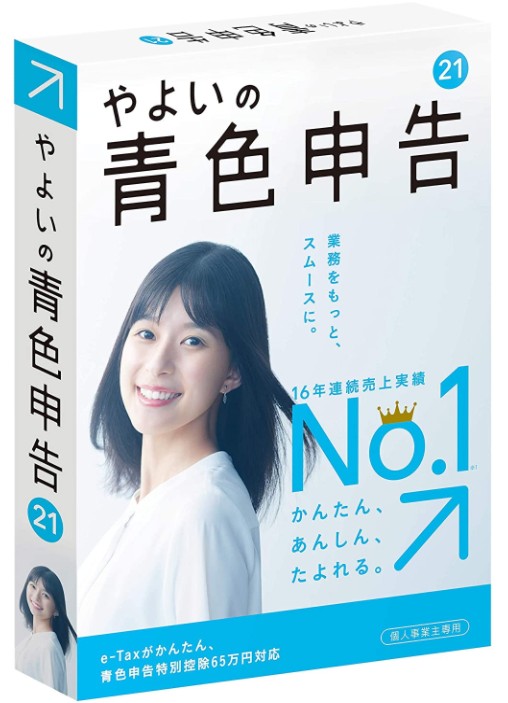

会計ソフト

自分で貸借対照表(たいしゃくたいしょうひょう)などの書類が書ける人は、手書きでも問題ないのだが、私のような素人にはさっぱりわからないので税理士に頼むか、知り合いに書いてもらうか、会計ソフトを購入して自分で記入するしか方法はないのである。

なので、私は「会計ソフト」を購入してこれら4つの書類を作成している。

会計ソフトは「弥生」のソフトが昔から有名だったので、私は「弥生会計」のソフトを購入した。

|

|

|

| 初期費用 | 40,436円~ | 11,800円~ |

| 簡単取引入力 | ○ | ○ |

| 法人決算 | ○ | × |

| 青色申告

(不動産) |

○ | ○ |

| 青色申告

(一般) |

○ | ○ |

| 青色申告

(農業) |

○ | × |

| ソフト名 | 弥生会計 スタンダード | やよいの青色申告 |

| 購入サイト | Amazon | Amazon |

デンキさん

デンキさん

個人事業者の方で青色申告する方なら、「やよいの青色申告」のソフトが無難。

実際、こちらの商品の方が「弥生会計」よりも安く、リーズナブルな価格なのでオススメと言える。

「弥生会計」だと、毎年の更新費用もバカにならないからである。

[*追記:2021年3月23日]

最近だと、「やよいの青色申告」のあんしん保守サポート毎年8千円(セルフプラン)というサービスが出てきた為、これを受けるなら、新規の方は、やよいの青色申告オンライン![]() (ソフト代も年々高額になってきているため)でも良いと思う。

(ソフト代も年々高額になってきているため)でも良いと思う。

もちろんだが、セルフプランでも「データバックアップやバージョンアップ等」は、してくれるから、

パソコンが壊れたらどうしよう…

入力データをUSBに保存しただけでは、なくすかもしれないし心配だわ…

法令改正が心配なんだ…

という方は、こっちの方がオススメ。

オレは、毎年ソフトを買い替えてるんだ…

という方は、青色申告ソフトはそのままで「あんしん保守サポート(セルフプラン)」にだけ、入ることもできる。

詳細は、最近購入したソフトの中の資料に書いてあるので、確認してくれ。

更新方法

ちなみに、弥生会計(やよいの青色申告)ソフトの更新方法としては、

●オンラインアップデートをして、新製品を購入後ソフトをインストールしてデータをコンバート(変換)する方法

●普通に会計ソフトを購入した後に、ソフトをインストールしてデータをコンバート(変換)する方法

などがある。

弥生会計から、やよいの青色申告に後から変更することも可能のようだ(私も30年に変更した)。

不動産賃貸業の場合には、難しい書類等を作成しなければならないので、素人だと手が出せないのである。

しかし、こうした会計ソフトを用いることで、簡単に確定申告用の書類が作成できるのは便利である。

デンキさん

デンキさん

弥生会計の導入、使い方、決算書作成方法等

下記では「弥生会計」のソフトを用いて、所得税青色申告決算書(不動産所得用)等の書類を作成する方法を紹介する。

国税庁のサイトで確定申告書B(第1表、第2表)等を作成

所得税青色申告決算書(不動産所得用)等を作成後は、国税庁の確定申告のページで「確定申告書B(第1表、第2表)」等の決算書を作成していく。

不動産所得の他に「アフィリエイトやオークション」などの収入がある方は、ここで申告を行うことになる。

もちろん、「弥生会計」や「やよいの青色申告」でも確定申告書B(第1表、第2表)等は作成できる。

会計ソフトでできない場合(最新版ではない)とか、「国税庁の確定申告のページの方が良い」と思った方が、国税庁の確定申告のページで作成する必要があるのだ。

下記では、国税庁のサイトで確定申告書B(第1表、第2表)等を作成する方法を紹介する。

*65万円の青色申告特別控除を受けたい方は、こちら

![]() 国税庁のサイトで確定申告書B(第1表、第2表)等を作成する方法

国税庁のサイトで確定申告書B(第1表、第2表)等を作成する方法

令和2年分から適用要件が変わった65万円の青色申告特別控除を受ける場合

上記画像の通り、令和2年分から青色申告特別控除の適用要件が変わった為、今までの確定申告のやり方だと青色申告特別控除は55万円となる。

その為、65万円の青色申告特別控除を受けたい方は、e-Tax(電子申告)又は電子帳簿保存(会計ソフト)のどちらかで申告書を作成しないといけない。

私としては、「電子帳簿保存」に対応している会計ソフト(やよいの青色申告 21)を使用してはいるが、税務署へ「電子帳簿保存法の承認申請書」も出していないし、何だかよくわからなかった為、e-Taxで決算書を提出することにした。

*「電子帳簿保存」で決算書を提出したい方は、別サイト等で確認してくれ。

![]() 令和2年分からe-Taxで65万円の青色申告特別控除を受ける際の確定申告のやり方

令和2年分からe-Taxで65万円の青色申告特別控除を受ける際の確定申告のやり方

添付書類台紙

確定申告書B(第1表、第2表)等の書類作成後は、「添付書類台紙」に

○本人確認書類の写し

(「マイナンバーカードの写し」もしくは、「通知カード+運転免許証や公的医療保険の被保険者証などの写し」)

○社会保険料控除証明書等

(国民年金等)

○生命保険料の支払い証明書

○地震保険料の支払い証明書

などの必要書類をのりづけする。

のりづけしない場合には、これらの書類を確定申告書B(第1表、第2表)と一緒に提出する必要がある。

書類を税務署に提出し、納税金(所得税)を納める

確定申告に必要な書類が完成したら、作成した書類に押印する。

押印後は税務署に提出する書類を揃える。

税務署に提出する書類としては、下記の書類になる。

○所得税青色申告決算書(不動産所得用)等

○確定申告書B(第1表、第2表)

○添付書類台紙

納税金(所得税)の支払い

書類が全て揃ったら、納税金(所得税)が発生しているかも確認する。

納税金(所得税)がある場合には、納税するために書類に記載された税務署(住所地の所轄の税務署)に出かけて、確定申告書を提出後に「納付用紙」をもらい銀行や郵便局で税金を納税することが必要なのだ。

税務署内でも納税はできるようだが、私にはやり方がわからなかったので、納付用紙だけをもらい郵便局でその日のうちに納付した。

基本的な納付の方法としては、

○電子納付

○クレジットカード納付

○振替納税

○現金納付

があるようだ。

やり方がわからなかったり、時間に余裕がない場合には、私みたいに税務署に書類を提出した後で「納付用紙」をもらい銀行や郵便局で納付した方が確実ではある。

ちなみに、納税金(所得税)がない年には、私は税務署に行くのがめんどくさかったので郵便局で郵送していた。

ただし、郵送する場合には、注意点があるので注意。

あと、控用の申告書に収受日付印が必要な方は、控用の申告書を提出用の申告書と併せて提出する必要がある。

税務署に持参しない方は、郵送する際に返信用封筒に所要額の切手を貼り一緒に提出しないといけない。

会計ソフトのデータを保存(バックアップ)

最後に、会計ソフトのデータを保存(バックアップ)しておくことをオススメする。

会計ソフト(やよいの青色申告 など)では、USB等にデータの保存ができるので、書類の作成等が終わったら、USB等にバックアップしておくと安心である。

ちなみに、あんしん保守サポート(セルフプラン)に入っている方は、弥生ドライブでの「データバックアップサービス」を利用し、USB等とあわせて2箇所以上でバックアップするのがオススメとのこと。

➡データバックアップサービスを利用して、バックアップファイルを弥生ドライブに保存したい

![ソニー USBメモリ USB3.0 32GB ブルー 高速タイプ USM32GTL [国内正規品]](https://m.media-amazon.com/images/I/219KyvPF3WL._SL500_.jpg)